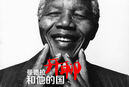

曼德拉逝世三周年

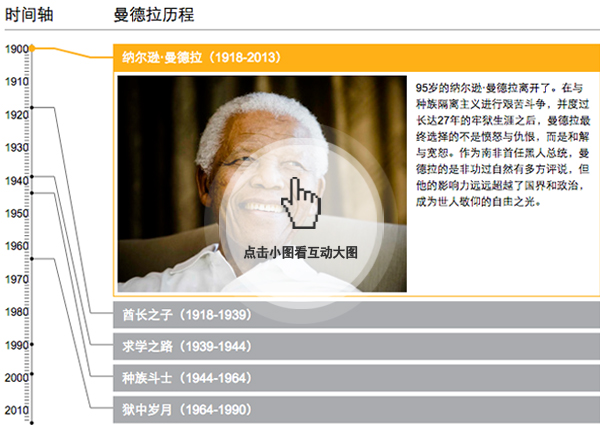

纳尔逊·曼德拉,1918年7月18日出生,因病于2013年12月5日晚于南非逝世,享年95岁。他曾因反对种族隔离制度入狱27年,后致力于推动种族和解。1993年,他和南非种族隔离政权最后一位总统德克勒克共获诺贝尔和平奖。1994年,曼德拉当选南非第一位黑人总统,5年后卸任。2010年南非世界杯闭幕式,曼德拉最后一次公开亮相。

2016年2月19日,第六任联合国秘书长布特罗斯·布特罗斯-加利(Boutros Boutros-Ghali)逝世,享年93岁。

在加利任上,联合国协助南非首次举行全种族选举,该国40多年来首位黑人总统纳尔逊·曼德拉就此产生。【详细】

首个“没有曼德拉的曼德拉日” 126国以善行纪念

7月18日为国际曼德拉日。这位人权斗士于2013年12月逝世,今年的7月18日也因此成为首个“没有曼德拉的曼德拉日”。

2009年11月,联合国将每年的7月18日即曼德拉诞辰设为“国际曼德拉日”,以纪念其在民主运动及公共服务领域的思想和贡献,并号召全球实践曼德拉的精神——“每个个体都具备改变世界的力量”。

同年在南非约翰内斯堡及美国纽约,“以曼德拉的名义行善”这一号召被发起。自此之后,数以百万的人们在这一天空出67分钟的时间,投身公益活动,以纪念曼德拉为南非自由民权发展贡献的67年光阴。至今,这一行动已被推广到全球126个国家。(来源:人民网)

联合国设曼德拉奖 奖励贡献卓越者

6月6日,第68届联合国大会一致通过决议,决定设立纳尔逊·曼德拉奖,在向曼德拉致以敬意的同时表彰那些取得出色成就并对联合国宗旨和原则作出巨大贡献的个人。

联合国秘书长潘基文在决议通过后发表讲话,对联大一致通过该决议表示热烈祝贺。他说,当今世界依然存在种族主义和不平等现象,民众、社区以及国家依然饱受仇恨、分裂和战争之苦。潘基文还说:“向曼德拉致以敬意的最佳方式不是言语和仪式,而是用行动接过他传递给我们的火炬。”(来源:新华社)

曼德拉被誉为当今世界距离圣人最近的人,其政治家胸襟与远见令人赞叹。曼德拉之所以为伟人,是因为他洞悉历史潮流与民心,并能在关键时刻做出正确选择,而这一点正是伟人共同的关键品格。

从长期来看,是人民决定历史。但不可否认的是,政治家的抉择也会对国家产生深刻影响:或顺应民意实现国家的平稳转型,或一意孤行延误时机置国家于危险。能否像曼德拉一样成为伟人政治家,关键不在于个人的领袖魅力,而是在于能否洞悉历史规律,放下小我的私念与恩怨,为全民福祉而做出正确的选择。【详细】

在曼德拉40年的政治生涯中,曼德拉获得了100多项奖项,其中诺贝尔和平奖尤引人注目,此处列举几项:

1991年,联合国教科文组织授予曼德拉“乌弗埃-博瓦尼争取和平奖”。

1993年,诺贝尔和平委员会授予他诺贝尔和平奖,以表彰他为废除南非种族歧视政策所作贡献。

1998年,获美国“国会金奖”,成为第一个获得美国这一最高奖项的非洲人。

2000年,被南部非洲发展共同体授予“卡马”勋章,以表彰他在领导南非人民争取自由的长期斗争中,在实现新旧南非的和平过渡阶段,以及担任南共体主席期间做出的杰出贡献。

2009年,瑞典“世界儿童权利奖”基金会宣布,曼德拉及其夫人马谢尔当选“十年度儿童权利英雄”。【详细】

“法律规定我是一个罪犯,这不是因为我之所为,而是因为我的主张,因为我的思考,因为我的良心。”(1962年曼德拉受审时所说)

“盛怒和暴力无法成为立国之本。我们正努力前进,以一种姿态,向着一个目标,这是能使我们所有人,不管黑人白人,都能成为胜者。”(1990年在欧盟议会上的讲话)

“憎恨需要学习(非与生俱来)。如果人能学会憎恨,那就更能被教会去爱。因为爱之于内心,比它的反面更自然。”(曼德拉自传《通往自由的长路》)

“生命中最伟大的荣光,不在于从不跌倒,而在于每次跌倒后的爬起。”(曼德拉自传《通往自由的长路》)

“我不是圣人,除非你认为圣人是一个不断尝试(改过自新)的罪人。”【详细】

曼德拉一生有过三次婚姻,首任妻子伊芙琳是初恋情人,两人育有两男两女。由于曼德拉早年热衷政治,忽略家庭,两人于1955年离婚。后伊芙琳改嫁,2004年去世。他们两人的子女中,长女早年夭折,长子于1969年因车祸丧生,次子于2005年因爱滋病去世。

曼德拉的第二任妻子“温妮-曼德拉”在南非曾享有“黑人母亲”的尊称,电影《曼德拉》对她的形象有较多的塑造。两人于1958年结婚。婚后,她不顾个人安危,支持狱中的丈夫与种族主义政权进行斗争;同时东躲西藏、含辛茹苦抚养子女,以战斗、忠贞、母爱的形象赢得广大黑人爱戴。但随着地位不断提高,也暴露出性格中专横跋扈、野蛮霸道的一面。曼德拉出狱后,发现南非报端充斥着温妮的丑闻。1996年,这对曾经的“革命伴侣”宣告离婚。与此同时,78岁的曼德拉再堕爱河,与莫桑比克前总统萨莫拉的遗孀格拉萨相恋,并在1998年曼德拉80岁生日时成婚。而格拉萨也陪伴曼德拉走完了人生的最后一程。【详细】

1992年10月4日至10日,曼德拉首次访华,杨尚昆主席和江泽民总书记等中国领导人会见了曼德拉。期间,北京大学还授予曼德拉名誉博士学位。

1996年11月27日,时任总统的曼德拉宣布同中国建交,后由于其在台湾问题上意欲保持“双重承认”的态度(即在国际上既承认中国,也承认台湾),两国建交并不十分顺利,直至1998年1月1日,中国和南非才正式建立起外交关系。

1999年5月,曼德拉总统应邀访华,成为首位访华的南非国家元首。【详细】

1992年曼德拉登上长城 |

1999年胡锦涛拜会曼德拉 |

1999年朱镕基会见曼德拉 |

2000年江泽民会见曼德拉 |

自1994年南非消灭种族歧视,进入民主和自由社会后,无论是政治上还是经济上都取得了长足的进步,但是,南非“致富之路”仍然困难重重:南非依然是世界上贫富最悬殊的国家之一,基尼系数高达0.7;南非的失业问题依然非常严重,这也是导致收入差距畸高的一个关键原因;南非的经济结构仍然保持“一个国家,两个经济”的二元结构;南非的劳动力市场管制导致劳动力成本居高不下,严重掣肘了制造业的发展,通过教育和技能开发提高劳动生产率也面临着严峻挑战。【详细】

清华大学历史系教授秦晖:在这个个性十分张扬、价值日益多元的时代,在这个舆论高度分化的世界,如果说某些恶魔如希特勒或波尔布特遭到不同倾向的人们同声谴责还不算太稀罕,那么相反的另一个极端,受到不同倾向人们同声颂扬的圣贤式人物,却似乎只有曼德拉。【详细】

财新记者张远岸:留在曼德拉身后的,依然是一个制度建设缺失、治理水平不足的国家。这个举办过非洲历史首个足球世界杯,曾被喻作非洲灯塔的国家,迄今并未照亮这个大陆。也许,曼德拉最大的遗憾,就是没能像美国国父华盛顿一样,在其身后还有一批诸如汉密尔顿、杰斐逊这样的国父们。【详细】

财新记者陈沁:与南非人聊起曼德拉,无论黑人还是白人,都能感受到他们发自肺腑的那种崇敬。作为一个转型时代的领袖,曼德拉是一个现实主义者,在黑人、白人以及国家发展之间寻求平衡。【详细】

财新博主陈季冰:曼德拉最重要的政治遗产并不是推倒了一个旧制度和创建了一个新制度,而是他毅然地与那些长期迫害自己的白人种族隔离政权统治者展开有效的谈判与合作,不仅促成了白人统治的和平终结,并且在新旧制度的更替过程中让南非避免了很多人预言的流血冲突。【详细】

- · 曼德拉身后的南非:从自由路到致富路

- · 中国人民的老朋友

- · 曼德拉追悼会手语翻译自称患精神分裂

- · 曼德拉的意义

- · 曼德拉时刻:伟人与历史

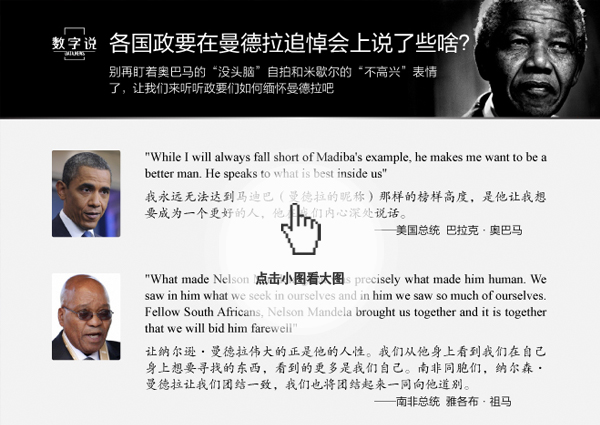

- · 各国政要悼念曼德拉语录集

- · 世界政要送别曼德拉

- · 曼德拉的世纪人生

- · 曼德拉的世纪之旅

- · 曼德拉:永不终结的自由之路

- · 世界各国政要悼念曼德拉

- · 南非前总统曼德拉逝世

- · 南非前总统曼德拉出院

- · 曼德拉的95岁生日

新闻从来是易碎品,因而记忆往往被笔削。众声喧哗之下,媒体不免疲于奔命。舆情兴勃亡忽,制度推进却付之阙如。动车事故之于发展模式、校车惨剧之于教育体系、郭美美之于慈善事业,双汇蒙牛之于食品安全,均为亡羊补牢之机,然而时过境迁,难免意兴萧疏。

“纪念日”有感而作,拾掇故事,回访旧闻,以矫“时间永是流驶,街市依旧太平”之失,敬请读者垂注。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号