74城市发布PM2.5等数据已两年

工作人员对细粒子PM2.5连续检测仪进行校验

工作人员对细粒子PM2.5连续检测仪进行校验2011年,由网民掀起的声讨灰霾天气的巨大声浪终于影响了中央决策层,PM2.5被纳入《环境空气质量标准》。2012年1月21日,北京率先发布了在“车公庄站”测得的空气中PM2.5研究性数据。2013年1月1日起,京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市等共74个城市开始联网实时发布PM2.5等污染物监测数据。2015年1月1日起,实时发布PM2.5等数据的城市增至338个。

| 0条评论 |  |

机动车管控为APEC蓝做出近四成贡献

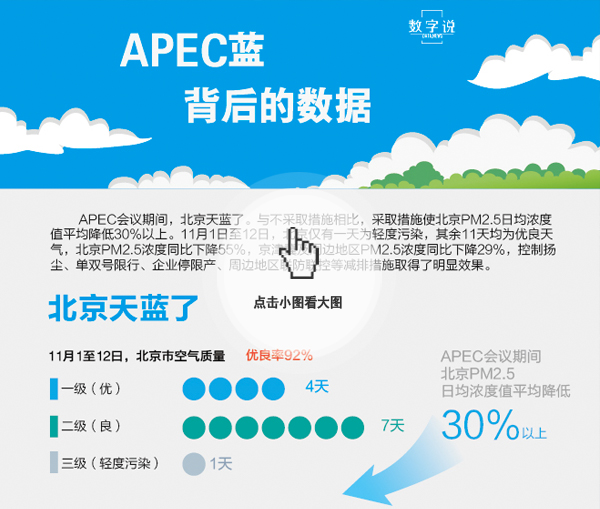

举国瞩目的APEC蓝究竟是如何实现的?2014年12月17日,北京市环保局发布的APEC空气质量保障措施效果评估结果给出了答案。与公众预期稍微不同的是,机动车限行和管控为APEC蓝做出的贡献最大,然后是工地停工和工业企业停限产等。

北京市环保局网站发布的评估结果显示,APEC会议期间,北京市空气中细颗粒物(PM2.5)实际浓度为43微克/立方米。而如果没有北京市以及周边地区共同采取会期保障措施,会议期间PM2.5浓度预计将会达到69.5微克/立方米,比实际浓度增长61.6%。【详细】

环保组织:煤炭对中国PM2.5贡献约60%

2014年10月20日,自然资源保护协会(NRDC)发布的《煤炭使用对中国大气污染的贡献》 指出,“据2012年的数据,因煤消费的一次PM2.5、二氧化硫和氮氧化物排放量分别占中国污染物排放总量的62%、93%和70%”。

“在全国层面,煤炭使用对PM2.5年均浓度的贡献约在50%至60%之间,其中的六成来源于煤炭的直接燃烧,四成来源于伴随煤炭使用的重点行业排放。”【详细】

中国启动PM2.5一次排放源清单编制

2014年9月2日,环保部网站刊文对《大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南(试行)》(下称《指南》)等四项文件进行解读。解读称,中国正处于治理空气污染的关键时期,但各地对细颗粒物即PM2.5的排放源和排放量并不清楚,‘底数不清、家底不明’的现状严重阻碍了城市PM2.5达标规划的设计和制订,因此编制清单十分重要。【详细】

从2011年以来,正是公民对空气质量的一再追问,大多数城市不再满足于“轻度污染”和“蓝天数达标”的谎言,PM2.5的概念和重要性深入人心,也让本来遥遥无期的PM2.5全面监测已经在主要城市铺开,未来几年将全面实现。

在与脏空气继续共处的十余年中,我们应当继续像监督“表叔”、“房妹”一样监督政府的环境决策和实施,监督企业的环境承诺和表现。我们应像要求PM2.5真相一样,要求中石油、中石化提供更好的油品,要求身边的污染企业减排达标,要求更多城市的公交系统走向完善,要求更全面的空气质量监测早日到来。【详细】

大气污染是造成灰霾的内因

1微米大概只有人头发丝的二十分之一左右,因此,肉眼是看不到空气中的PM2.5的,但灰霾的发生却使得PM2.5成为了“看得到”的污染物。

实际上,并不是眼睛看到了PM2.5,而是由于PM2.5的浓度高,造成了我们看不清应该看清楚的目标,比如蓝天。大气能见度退化到10公里以下,就会觉得空气是浑浊的,大气呈乳白色或灰色,因此形象地称之为灰霾。其中的关键,是PM2.5对光的散射和吸收作用,加起来也称为颗粒物的消光作用。

气象条件是灰霾加剧的外因

气象条件的变化对于灰霾的严重程度也具有重要的影响。灰霾和天气状况尤其是空气湿度有很大关系,颗粒物在大气中会吸湿增长或挥发。

如果大气的相对湿度大,颗粒物会吸收水分长大,在80%的相对湿度下,同样质量的颗粒物消光作用比干颗粒要增加50%,而当相对湿度上升到90%的时候,颗粒物的消光作用可以增加一倍。【详细】

-

2011年12月3日,北京大雾弥漫

2008年北京奥运会期间,美国自行车运动员因顾虑空气污染,戴着口罩来到北京,引发部分民众不满,最终以运动员道歉收场。2009年,美国驻华使馆通过Twitter网站公布的北京PM2.5监测数据开始受到重视。2011年,灰霾天气中官方空气质量数据与外国使馆、环保组织自测的监测数据大相径庭,引发民众要求空气真相的大讨论。环保部门在压力下很快推出了空气质量新标准,2012年北京和一些城市开始PM2.5试验性监测,到2013年初,北京和多个城市开始全面监测、发布PM2.5信息。【详细】

2012年1月21日,北京率先发布了24小时内在“车公庄站”测得的空气中PM2.5研究性数据。【详细】

2013年1月1日起,京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市等共74个城市实时发布包括PM2.5在内的六项基本项目的监测数据和AQI指数等信息。

2014年1月1日起,161个城市449个监测点位与国家联网,通过网络、手机等多种渠道向公众实时发布空气质量监测结果。

2015年1月1日起,338个地级以上城市的1436个监测点位,将全部开展空气质量新标准监测,并将实时公布监测数据。

国内多位科学家告诉财新记者,还有一个重要污染源,一直被社会忽视,却是中国空气污染拼图中极重要的一块,更是PM2.5指数被持续推高的重要密码——氨气污染。

氨,NH3,无色气体,恶臭,极易溶于水,是制造化肥、炸药的重要原料。氨与酸反应生成的铵盐,其质量浓度是科学家衡量氨对空气以及PM2.5影响的方法之一。

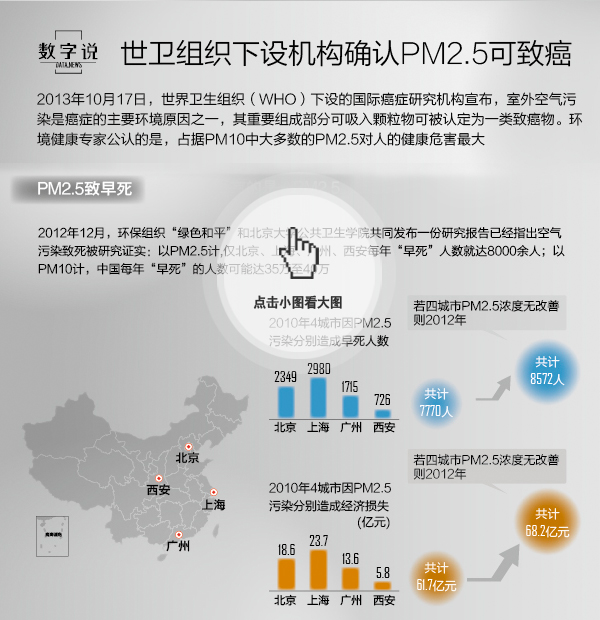

最主要的两种铵盐——硫酸铵、硝酸铵——在PM2.5中的占比能有多高?多年从事PM2.5源解析研究的中科院大气物理所研究员王跃思对财新记者披露称:从全国平均水平来看,在轻污染天气中,两者的质量浓度总和大约占PM2.5的20%以下,但在重污染天里,则剧升至40%以上。【详细】

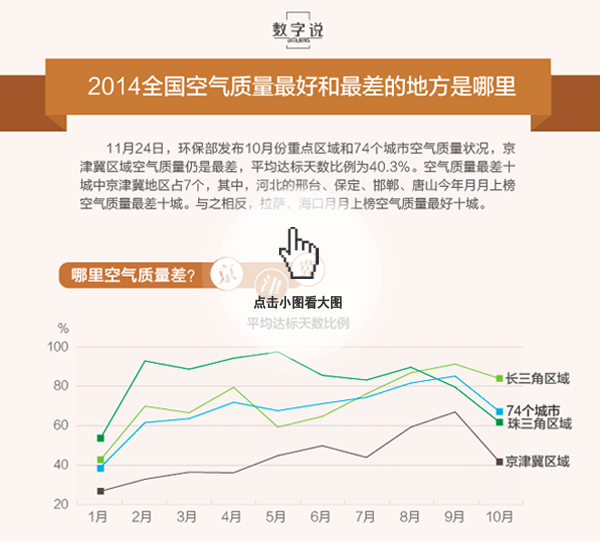

2013年9月印发的《大气污染防治行动计划》,明确提出了“十二五”期间中国的大气治理目标,并提出十条具体措施,因此也被民间称为大气“国十条”。“国十条”指出,要用五年时间,全国空气质量总体改善,重污染天气较大幅度减少,京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。

大气“国十条”还是中国第一份将空气质量改善细化到具体数字的纲领性文件,以PM2.5浓度为标志,宣称到2017年,全国空气将改善10%以上,几个关键地区的分目标中,又以京津冀地区25%的改善目标最具雄心。在政治地位和空气污染程度同样备受瞩目的北京市,其2017年细颗粒物(PM2.5)年均浓度将控制在60微克/立方米左右。【详细】

中国科学院大气物理所研究员王跃思:空气两大主要污染源是燃煤和机动车,需要调整能源结构,除此之外,餐饮、秸秆等小污染源也需要科学管理,同时,公众表达环境诉求诉求亦是推动政府落实政策的重要力量。【详细】

北京大学公共卫生学院教授潘小川:我国70%的人口处在长期大气PM2.5超标的环境状态中,这也就是我国大气污染不得不面对的长期状态。PM2.5的慢性危害致使中国各大城市居民平均期望寿命均有所减少。【详细】

公众环境研究中心主任马军:空气污染是区域性污染,长远来看,不是一城一地就能解决。北京周边的城市如保定、廊坊的空气污染状况比北京更差。大气是流动的,应急措施的效果有限,只有协调区域内共同减排才是长久之计。【详细】

南开大学环境科学与工程学院教授冯银厂:中国绝大部分区域污染物的排放量都足够大,只要有合适的天气条件就会出现重污染。雾霾问题上,不能急功近利,要耐下性子真做事情,才有可能根本好转,否则将来就成了做表面文章。【详细】

- • 王跃思:治霾也要老虎苍蝇一起打

- • 机动车管控为APEC蓝做出近四成贡献

- • 环保部:留住“APEC蓝”

- • APEC蓝背后的数据

- • 环保组织:煤炭对中国PM2.5贡献约60%

- • 北京降低PM2.5首纳立法 两年治霾情况回顾

- • 报告称燃煤发电是京津冀PM2.5最大来源

- · 与脏空气还要共存18年

- · 北方多城空气质量严重污染 建议"呆在屋里"

- · 雾霾围城:北京空气"严重污染"

- · 糟糕的空气

- · 致命呼吸

- · 对话潘小川:PM2.5造成了超额死亡

- · 四城PM2.5污染居高不下 将致逾八千早死案例

- · 北京首批PM2.5空气质量监测站开始试运行

- · 环境没有秘密

- · 背景:民间环境监测合法性之争

- · 马军:环境拐点远未到来

- · 中石化启动京V油品升级 PM2.5有望削减

- · 宣战PM2.5元年

- · 警惕陷入PM2.5误区

- · 北京空气质量发布进入"PM2.5时代"

- · 北京推八大措施迎战PM2.5

- · 小颗粒引发大问题

- · PM2.5阴影下生存

- · 赵章元:PM2.5有什么理由保密?

- · 追问北京空气监测标准

- · PM2.5有望纳入中国空气质量监测

- · 京城无语雾自知

- · 北京"轻微污染"的秘密

- · 中国拟定新"空气质量标准"

新闻从来是易碎品,因而记忆往往被笔削。众声喧哗之下,媒体不免疲于奔命。舆情兴勃亡忽,制度推进却付之阙如。动车事故之于发展模式、校车惨剧之于教育体系、郭美美之于慈善事业,双汇蒙牛之于食品安全,均为亡羊补牢之机,然而时过境迁,难免意兴萧疏。

“纪念日”有感而作,拾掇故事,回访旧闻,以矫“时间永是流驶,街市依旧太平”之失,敬请读者垂注。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号